а) К источникам ЭМП промышленной частоты относятся ЛЭП до 1150 кВ, ОРУ, коммутационные аппараты, устройства защиты и автоматики, измерительные приборы.

Длительное воздействие таких полей приводит к расстройствам, которые субъективно выражаются жалобами на головную боль, вялость, расстройство сна, снижение памяти, повышенную раздражительность, апатию, боли в области сердца. Для хронического воздействия ЭМП частотой 50 Гц характерны нарушения ритма и замедление частоты сердечных сокращений, могут появляться функциональные нарушения в ЦНС и сердечно-сосудистой системе, в составе крови.

Поэтому необходимо ограничивать время пребывания человека в зоне действия электрического поля, создаваемого током промышленной частоты напряжением выше 400 кВ.

Нормирование ЭМП промышленной частоты осуществляют по предельно допустимым уровням напряженности электрического и магнитного полей частотой 50 Гц в зависимости от времени пребывания в нем, и регламентируется «Санитарными нормами и правилами выполнения работ в условиях воздействия электрических полей промышленной частоты» № 5802 – 91 и ГОСТ 12.1.002 – 84.

Пребывание в электрическом поле напряженностью до 5 кВ/м включительно допускается в течение всего рабочего дня.

Допустимое время (ч) пребывания в электрическом поле напряженностью 5 – 20 кВ/м:

[час]

[час]

где Е – напряженность воздействующего электрического поля в контролируемой зоне (кВ/м).

Допустимое время Т может быть реализовано одноразово или дробно в течение рабочего дня. В остальное время напряженность электрического поля не должна превышать 5 кВ/м.

При Е = 20 – 25 кВ/м время пребывания персонала в электрическом поле не должно превышать 10 минут.

Предельно допустимый уровень напряженности электрического поля устанавливается равным 25 кВ/м.

Согласно «Санитарным нормам и правилам защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» №2971 – 84. в качестве предельно допустимых уровней приняты следующие значения напряженности электрического поля:

0,5 кВ/м – внутри жилых зданий;

1 кВ/м – на территории жилой застройки;

5 кВ/м – в населенной местности, вне зоны жилой застройки, а также на территории огородов и садов;

10 кВ/м – на участках пересечения ВЛ с автомобильными дорогами I – IV категории;

15 кВ/м – в ненаселенной местности;

20 кВ/м – в труднодоступной местности и на участках специально выгороженных для исключения доступа населения.

б) Воздействие электростатического поля (ЭСП) – (статического электричества) – на человека связано с протеканием через него слабого тока. Наиболее чувствительны к ЭСП ЦНС, сердечно-сосудистая система, анализаторы. Люди, работающие в зоне воздействия ЭСП, жалуются на раздражительность, головную боль, нарушение сна и др.

Нормирование уровней напряженности ЭСП осуществляется в соответствии с ГОСТ 12.1.045 – 84 в зависимости от времени пребывания персонала на рабочих местах.

Предельно допустимый уровень напряженности ЭСП Епред=60 кВ/м в течение 1 часа.

При напряженности ниже 20 кВ /м время не регламентируется.

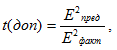

В диапазоне Е = 20 – 60 кВ/м допустимое время пребывания персонала в ЭСП без средств защиты

где Ефакт – фактическое значение напряженности ЭСП, кВ/м.

в) Магнитные поля могут быть постоянными (ПМП) от искусственных магнитных материалов и систем, импульсными (ИМП), инфранизкочастотными (с частотой до 50 Гц), переменными (ПеМП). Их действие может быть непрерывным и прерывистым.

При постоянной работе в условиях хронического воздействия МП, превышающих ПДУ, развиваются нарушения функций нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, пищеварительного тракта, нарушения в крови.

При локальном воздействии могут развиваться вегетативные и трофические нарушения (зуд, бледность или синюшность кожи, отечность или уплотнение, ороговелость).

В соответствии со СН 1742 – 77 напряженность МП на рабочем месте не должна превышать 8 кА/м. Напряженность МП ЛЭП 750 кВ обычно не превышает 20 – 25 А/м, что не представляет опасности.

г) Большую часть спектра неионизирующих ЭМИ составляют радиоволны (3 Гц – 3000 Гц), меньшую часть – колебания оптического диапазона (инфракрасное, видимое, ультрафиолетовое излучения).

В зависимости от частоты падающего ЭМИ ткани органов проявляют различные электрические свойства и ведут себя как проводник или как диэлектрик.

В зависимости от места и условий воздействия ЭМИ различают 4 вида облучения:

профессиональное;

непрофессиональное;

облучение в быту;

облучение в лечебных целях.

По характеру облучения:

общее;

местное.

Степень и характер воздействия ЭМИ на организм определяется плотностью потока энергии, частотой излучения, продолжительностью воздействия, режимом облучения (непрерывный, прерывистый, импульсный), размером облучаемой поверхности, индивидуальными особенностями организма, наличием сопутствующих факторов (повышенная температура окружающего воздуха( выше 280С), наличие рентгеновского излучения).

Относительная биологическая активность импульсных излучений выше непрерывных.

Биологические эффекты от воздействия ЭМИ может проявляться в различной форме: от незначительных функциональных сдвигов до нарушений, свидетельствующих о развитии явной патологии.

Вследствие поглощения энергии ЭМП наблюдается избыточная теплота, увеличивается нагрузка на механизм терморегуляции, что приводит к нагреву органов, что особенно вредно для тканей со слабой сосудистой системой или недостаточным кровообращением (глаза, мозг, почки, желудок, желчный и мочевой пузырь).

Для длительного действия ЭМИ различных (диапазонов) длин волн при умеренной интенсивности (выше ПДУ) характерным считают развитие функциональных расстройств в ЦНС с нерезко выраженными сдвигами эндокринно-обменных процессов и состава крови.

Нормирование ЭМИ радиочастотного диапазона проводится по ГОСТ 12.1.006 – 84 и санитарным правилам и нормам СанПиН 224/2.1.8.055 – 96.

В основу гигиенического нормирования положен принцип действующей дозы, учитывающей энергетическую нагрузку.

Установлены предельно допустимые уровни ЭМИ, создаваемого телевизионными установками в диапазоне частот 48,4 – 300 МГц (СанПиН 42-128-4262 – 87).

Инфракрасное излучение (ИК) – часть ЭМ спектра с длиной волны l=780 нм – 1000 мкм, энергия которого при поглощении в веществе вызывает тепловой эффект (наиболее эффективно коротковолновое ИК- излучение).

Наиболее поражаемые у человека органы – кожный покров и органы зрения; при остром повреждении кожи возможны ожоги, резкое расширение артериокапилляров, усиление пигментации кожи. При хронических облучениях изменение может быть стойким (например, красный цвет лица у стеклодувов, сталеваров). К острым нарушениям органов зрения относится ожог, конъюктивит, помутнение и ожог раковины, ожог тканей передней камеры глаза. Коротковолновая часть ИК - излучения может фокусироваться на сетчатке, вызывая ее повреждение.

ИК - излучение воздействует, в частности, на обменные процессы в миокарде, водно-электролитный баланс в организме, на состояние верхних дыхательных путей (развитие хронического ларингита, ринита, синуситов), не исключается мутационный эффект ИК - излучения.

Нормирование ИК излучения осуществляется по интенсивности допустимых интегральных потоков излучения с учетом спектрального состава, размера облучаемой площади, защитных свойств спецодежды для продолжительного действия более 50% смены в соответствии с ГОСТ 12.1.005 – 88 и Санитарными правилами и нормами СН 2.2.4.548 – 96 «Гигиенические требования к микроклимату производственны помещений».

Видимое (световое) излучение – диапазон ЭМ колебаний 780 – 400 нм. Излучение видимого диапазона при достаточных уровнях энергии также может представлять опасность для кожных покровов и органа зрения.

Широкополосное световое излучение больших энергий характеризуется световым импульсом, действие которого на организм приводит к ожогам открытых участков тела, временному ослеплению или ожогам сетчатки глаз (например, световое излучение ядерного взрыва).

Минимальная ожоговая доза светового излучения колеблется 2,93 – 8,37 Дж / (см2·с) за время мигательного рефлекса (0,15 с).

Оптическое излучение видимого и ИК диапазона при избыточной плотности может приводить к истощению механизмов регуляции обменных процессов, особенно к изменениям в сердечной мышце с развитием дистрофии миокарда и атеросклерозу.

Ультрафиолетовое излучение (УФИ) – спектр электромагнитных колебаний с длиной волны 200 – 400 нм.

По биологическому эффекту выделяют 3 области:

1) УФ А - l =400 – 280 нм, отличаются сравнительно слабым биологическим действием;

2) УФ Б - l =315 – 280 нм, обладают выраженным загарным и антирахитическим действием;

3) УФ С - l =280 – 200 нм, активно действует на тканевые белки и липиды, обладает выраженным бактерицидным действием.

УФИ, составляющее около 5% плотности потока солнечного излучения – жизненно необходимый фактор, оказывающий благотворное стимулирующее действие на организм.

УФИ может понижать чувствительность организма к некоторым вредным воздействиям вследствие усиления окислительных процессов в организме и более быстрого выведения вредных веществ из организма.

Оптимальные дозы УФИ активизируют деятельность сердца, обмен веществ, повышают активность ферментов, дыхания, улучшают кроветворение.

УФИ искусственных источников (например, электросварочных дуг, плазмотронов) могут стать причиной острых и хронических профессиональных поражений. Наиболее уязвимы глаза (роговица глаза наиболее чувствительна к излучению l =270 – 280 нм, хрусталик - l =295 – 320 нм).

Возможны кожные поражения (острые дерматиты с эритемой, отеком, образованием пузырей), общетоксические явления (повышение температуры, озноб, головные боли). После интенсивного УФ облучения развивается гиперпигментация, шелушение, при длительном воздействии – старение кожи, атрофия эпидермиса, злокачественные новообразования.

В комбинации с химическим воздействием УФИ приводит к фотосенсибилизации – повышению чувствительности организма к свету, развитие фототоксических и фотоаллергических реакций (экзема, сыпь).

Гигиеническое нормирование УФИ в производственных помещениях осуществляется по СН 4557 – 88, которые устанавливают допустимые плотности потока излучения в зависимости от длины волн при условии защиты органов зрения и кожи.

Допустимая интенсивность УФ облучения работающих при незащищенных участках поверхности кожи не более 0,2 м2 (лицо, шея, кисти рук и др.).

Общей продолжительностью воздействия излучения 50% рабочей смены и длительности однократного облучения свыше 5 минут не должно превышать:

- 10 Вт/м2 для области УФ А;

- 0,01 Вт/м2 для области УФ В.

Излучение в области УФ С при указанной продолжительности не допускается.

При использовании спецодежды и средств защиты лица и рук, не допускающих излучение, допустимая интенсивность облучения в области УФ В + УФ С (200 – 315 нм) не должна превышать 1 Вт/м2.

Лазерное излучение (ЛИ) представляет собой особый вид ЭМИ, генерируемый в диапазоне l =0,1 – 1000 мкм.

Отличие ЛИ от других видов излучения заключается в монохроматичности, когерентности и высокой степени направленности.

При оценке биологического действия следует различать прямое, отраженное и рассеянное лазерное излучение.

В зависимости от l, длительности импульса, частоты импульсов, площади облучаемых участков, особенностей тканей, различают эффект воздействия: тепловой, фотохимический, ударно-акустический и др.

При воздействии ЛИ в непрерывном режиме преобладают в основном тепловые эффекты, следствием которых является коагуляция (свертывание) белка, при повышенных мощностях – испарение биоткани. Повреждения могут быть различными: от покраснения до поверхностного обугливания и глубоких дефектов кожи.

ЛИ инфракрасной области (свыше 1400 нм) способно проникать через ткани тела на значительную глубину, поражая внутренние органы (прямое ЛИ).

Импульсное ЛИ (с длительностью импульса менее 10-2 с) связано с преобразованием энергии излучения в энергию механических колебаний, ударной волны.

Длительное хроническое действие диффузно отраженного ЛИ вызывает преимущественно вегетативно-сосудистые нарушения, функциональные сдвиги в нервной, сердечно-сосудистой системах, железах внутренней секреции.

При нормировании ЛИ устанавливают ПДУ ЛИ для двух условий облучения – однократного и хронического, для трех диапазонов длин волн: 180 – 300 нм, 380 – 1400 нм, 1400 – 100 000 нм.

Нормируемыми параметрами является энергетическая экспозиция Н и облученность Е.

Гигиеническая регламентация ЛИ производится по Санитарным нормам и правилам устройства и эксплуатация лазеров СН 5804 – 91 .

Нормируется энергия W и мощность P излучения в зависимости от l, длительности одиночного импульса, частоты следования импульсов и раздельные ПДУ при воздействии на глаза и кожу.

По степени опасности лазеры делятся на 4 класса.

| §3. Вибрации и акустические колебания.< Предыдущая | Следующая >§5. Ионизирующие излучения (ИИ). |

|---|