Для измерения напряжений и тока используют вольтметры и амперметры. В измерительных механизмах этих приборов угол отклонения подвижной части  является функцией электрической величины у, непосредственно воздействующей на механизм:

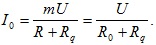

является функцией электрической величины у, непосредственно воздействующей на механизм:  =f(y). Такой величиной будет или ток, или произведение токов, и только в электростатическом механизме - напряжение.

=f(y). Такой величиной будет или ток, или произведение токов, и только в электростатическом механизме - напряжение.

Сам по себе электроизмерительный механизм - это простейшая цепь, имеющая ограниченную область применения. Границы использования этого механизма могут быть расширены путем усложнения его измерительной цепи, т.е. путем добавления различных вспомогательных элементов (добавочных сопротивлений, шунтов, измерительных трансформаторов и прочих измерительных преобразователей).

Цепь вольтметра.

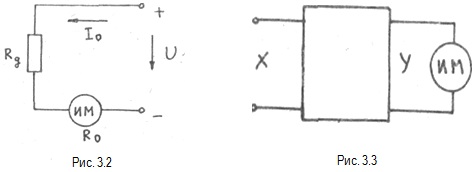

Простейшая измерительная цепь -цепь вольтметра, состоит из измерительного механизма ИМ и добавочного сопротивления Rq (рис 3.2).

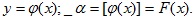

Измерительную цепь можно представить в виде четырехполюсника (рис 3.3), на вход которого действует величина х, а на выходе функционально связанная с ней величина у, воздействующая на измерительный механизм.

Функциональная зависимость угла отклонения подвижной части от изменения измеряемой величины х создается посредством измерительной цепи:

В вольтметре на вход (х), подается напряжение U. Выходной величиной - функцией у - является ток Iо, создающий вращающий момент.

При расширении пределов измерения учитывается температурное влияние, собственное потребление мощности прибором, изоляция электрической цепи и т.д.

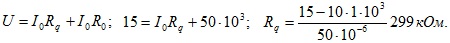

Пример. Определить значение сопротивления добавочного резистора в цепи магнитоэлектрического вольтметра (рис 3.2), если для расширения пределов измерения напряжения до 15В, ток полного отклонения рамки измерительного механизма вольтметра Iо=50 мкА, внутреннее сопротивление Ro=l кОм.

Решение. Измеряемое напряжение U разделяется на два напряжения: падение напряжения на сопротивлении URq и напряжение на зажимах измерительного механизма U0. Напряжение на зажимах измерительного механизма при полном отклонении стрелки

Uo=IoRo=50 · 10-6 · 1 · 103=50 · 10-3 В.

При включенном добавочном сопротивлении тот же ток должен проходить через вольтметр. Тогда

Ответ. Rq=299 кОм.

Цепь амперметра.

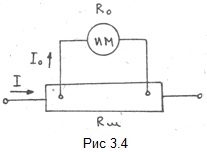

Следующая простейшая измерительная цепь - амперметр, состоит из измерительного механизма, и сопротивления шунта Rш (рис. 3.4).

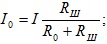

Величиной х является ток I, величиной у - ток I0, который определяют по формуле

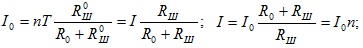

где Rш - сопротивление шунта. Для изменения пределов надо Rш подобрать так, чтобы при I’=nI, Iо оставалось неизменным:

где  - коэффициент шунтирования.

- коэффициент шунтирования.

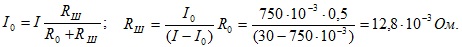

Пример. Определить сопротивление шунта, подключенного к миллиамперметру с током полного отклонения Iо=750 А (рис. 3.4), если необходимо получить амперметр с пределом измерения I=30 А?

Сопротивление миллиамперметра Ro=0,5 Ом.

Решение. Сопротивление шунта найдем исходя из условия неизменности тока I0:

Ответ. RШ=12,8 · 10-3 Ом.

Особенности расширения пределов измерения у электромеханических приборов.

Сочетание магнитоэлектрического механизма с измерительной целью является основой многочисленных конструкций магнитоэлектрических приборов для различных видов измерений.

Наиболее простую схему имеют микро- и миллиамперметры. Она заключается в том, что весь ток пропускается по рамке измерительного механизма. Температурная погрешность в данном случае не возникает. Верхний предел измерения достигает 40+50 мА.

Для измерения больших токов применяются шунты. Измеряемый ток распределяется по двум ветвям: по обмотке рамки и по шунту. При изменении температуры окружающей среды происходит перераспределение токов. Для компенсации температурной погрешности принимаются специальные меры.

Если прибор работает как вольтметр, то последовательно рамке из меди или алюминия подключено добавочное сопротивление из манганина (его температурный коэффициент очень мал) и изменение сопротивления рамки при изменении температуры практически не сказывается на показаниях прибора.

Электромагнитные приборы.

Электромагнитные приборы - амперметры - имеют наиболее простую схему включения. Весь ток проходит через измерительный механизм. У однопредельных приборов одного и того же типа расширение пределов осуществляется путем изменения числа витков катушки при постоянном общем числе ампер-витков (IW). С увеличением тока количество витков уменьшают, и при токе, равном 200-250 А, катушкой будет служить один виток медной шины.

При больших значениях тока применяются трансформаторы тока. Шунты не применяются из-за малой чувствительности этих механизмов, что приводит к увеличению размеров шунтов и потребляемой ими мощности.

У многопредельных приборов катушки состоят из секций, которые могут включаться последовательно-параллельно.

При расширении пределов измерения вольтметров измерительные катушки и добавочные сопротивления соединяют последовательно.

У каждого электромеханического прибора различных систем (магнитоэлектрической, электромагнитной, электродинамической, ферродинамической и электростатической) есть свои особенности расширения пределов измерения.

Для измерения напряжений свыше 600 В применяют трансформаторы напряжений.

В электродинамических и ферродинамических приборах для измерения токов до 0,5 А последовательно соединяют подвижную и неподвижную катушки. Для больших токов катушки соединяют параллельно.

Для расширения пределов измерения неподвижные катушки разбивают на секции или применяют трансформаторы тока.

У вольтметров подвижную и неподвижную катушки соединяют последовательно с добавочными сопротивлениями.

Электростатические приборы.

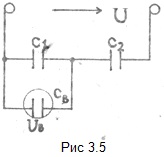

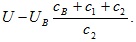

Электростатические приборы изготовлены как вольтметры. Для расширения верхних пределов измерения электростатических вольтметров применяют емкостный делитель напряжения (рис 3.5).

В этом случае  Параметры емкостного делителя выбираются так, чтобы отвечали условию св<<с1.

Параметры емкостного делителя выбираются так, чтобы отвечали условию св<<с1.

| 3.1. Проверка средств электрических измерений< Предыдущая | Следующая >3.3. Преобразователи токов и напряжений |

|---|