6.2.1. Рынок электроэнергии на сутки вперед и двусторонние договоры купли-продажи электроэнергии

Технологические особенности большей части существующего генерирующего оборудования требуют заблаговременного планирования режимов работы, так как его невозможно ввести в действие единомоментно. Следовательно, в конкурентном рынке электроэнергии должен наличествовать элемент, позволяющий заблаговременно планировать режимы работы генерирующего оборудования, принадлежащего отдельным производителям энергии. Поскольку речь идет о рынке, то эти режимы должны быть коммерчески обоснованы посредством соответствующих торговых сделок.

Существуют различные типы организации торговых сделок на рынке электроэнергии:

- способ торговли, основанный на централизованном планировании режимов (иногда называемый «пулом», спот-рынком, рынком «на сутки вперед»), в котором, как правило, режимы и цены определяются на основе результатов аукциона ценовых заявок поставщиков и покупателей электроэнергии;

- сделки, основанные на двухсторонних договорах между генерирующими компаниями и покупателями электроэнергии;

- совмещенные конструкции, дающие возможность генерирующей компании заключать двухсторонние договоры и участвовать в централизованном планировании режимов, подавая ценовые заявки.

Двухсторонние договоры могут заключаться на различные промежутки времени – от часа, до нескольких лет. Централизованное планирование режимов, как правило, осуществляется не менее чем за сутки до реального времени производства и потребления, что соответствует электротехнологическим возможностям (времени пуска) большинства генерирующих установок. Такой элемент общего устройства конкурентного рынка электроэнергии обычно носит название «рынка на сутки вперед».

Планирование режимов работы производителей энергии «на сутки вперед» - необходимый элемент управления системой, но его недостаточно для того, чтобы обеспечить её надежную работу в реальном времени. Дело в том, что по существу стохастический спрос потребителей на электроэнергию подвержен колебаниям под воздействием ряда факторов, предсказать которые даже за сутки вперед чрезвычайно трудно. В то же время и производство в самих генерирующих компаниях подвержено изменениям по отношению к плану, например, вследствие поломок и аварий, предсказать которые заранее невозможно. Из этого можно сделать следующий фундаментальный вывод: для того, чтобы управлять энергосистемой в реальном времени и сохранять надежность электроснабжения потребителей, помимо заблаговременного планирования режимов на основе двухсторонних договоров, централизованного рынка «на сутки вперед» или комбинации этих двух подходов, необходимо:

- иметь механизм, позволяющий управлять производством электроэнергии, а возможно и потреблением, в режиме реального времени;

- иметь резервы генерирующих мощностей.

В режиме реального времени решения необходимо принимать быстро, так как времени договариваться попросту нет. Поэтому управление системой неизбежно должно быть централизованным и осуществляется субъектами оперативно-диспетчерского управления.

Механизмы поддержания баланса производства и потребления электроэнергии в реальном времени при конкурентном устройстве рынка обычно носят название «балансирующего рынка». Балансирующий рынок – это покупка (продажа) участниками оптового рынка объемов отклонений, определяемых как разница фактических объемов производства/ потребления электроэнергии и планового почасового производства/ потребления. Основная цель введения балансирующего рынка – минимизация стоимости надежного обеспечения прогнозируемого потребления в режиме, близком к реальному времени, на основе конкурентного отбора ценовых заявок продавцов электроэнергии и потребителей с регулируемой нагрузкой (они могут изменять свое потребление в соответствии с командами субъектов оперативно-диспетчерского управления).

Рынок «на сутки вперед» организован в форме аукциона ценовых заявок. Цель аукциона - установление цен и объемов покупки/продажи электрической энергии так, чтобы достичь максимальной взаимной выгоды поставщиков и покупателей от торговли.

За сутки до реального времени покупатели и продавцы оптового рынка подают ценовые заявки организатору аукциона, как правило, именуемому коммерческим оператором. В этих заявках покупатели указывают желаемые объемы потребления и максимальную цену, которую готовы заплатить за эти объемы. Заявка покупателя может быть ценопринимающая - тем самым покупатель выражает свою готовность заплатить за указанный им объем любую цену.

Продавцы заявляют объемы и минимальную цену, по которой согласны продать электрическую энергию. Продавец также может подать ценопринимающую заявку, которая будет свидетельствать о его готовности произвести заданный объем электроэнергии по любой цене, включая нулевую.

Заявки покупателей ранжируются в порядке убывания цен, что означает, что покупатель всегда согласен купить товар по цене, меньшей цены в его заявке. Объемы, указанные в ценопринимающих заявках, проходят в первую очередь. Из всех заявок-ступенек формируется кривая спроса.

Заявки продавцов ранжируются в порядке возрастания цен, и таким образом формируется кривая предложения. Объемы, указанные в ценопринимающих заявках проходят в первую очередь.

Рис. 6.2.1. Аукцион с маржинальным ценообразованием

Пересечение кривых спроса и предложения дает равновесные цены и объем на рынке (рис. 6.2.1). В равновесии не все покупатели удовлетворяют свой спрос – часть продавцов, заявки которых оказались справа от точки равновесия и не были приняты, ничего не смогут купить, так как они готовы были купить дешевле сформировавшейся равновесной цены. Часть предложения также оказывается невостребованной по заявленным продавцами ценам. Участник аукциона, у которого цена в его заявке совпала с равновесной ценой, называется ценообразующим.

Поясним такие понятия, как излишек у производителей и излишек у потребителей.

Излишек у потребителей – сумма, которую готовы заплатить потребители за возможность купить товар по данной цене. На рис. 6.2.1. излишек у потребителей равен площади треугольника, образуемого осью цены, кривой спроса и линией на уровне равновесной цены. Излишек у потребителей - это размер чистой выгоды, которую получают покупатели от покупки и потребления данного товара.

Излишек у производителей – сумма, которую готовы заплатить производители за возможность производить товар и продавать его по данной цене. На рис. 6.2.1. излишек у производителей равен площади треугольника, образуемого осью цены, кривой предложения и линией на уровне равновесной цены.

Совокупный излишек, равный сумме излишков у потребителей и у покупателей, представляет собой общественную выгоду в экономике. Увеличение общественного благосостояния эквивалентно максимизации размера совокупного излишка.

Доказано, что вышеописанный аукцион обеспечивает максимум величины совокупного излишка, определенной заявками покупателей и продавцов.

С точки зрения теории аукционов этот аукцион закрытый, так как ни покупатели, ни продавцы не знают о содержании ценовых заявок, поданных другими участниками, и не могут заранее предсказать цены и прошедшие на рынок объемы.

Аукцион, организованный по описанному выше принципу, иллюстрирует пример маржинального ценообразования: участники заявляют свои реальные предпочтения (подают ценовые заявки), исходя из своих предельных (или, по-другому, маржинальных) издержек. В условиях конкурентной среды на рынке наиболее эффективным способом организации торгов является именно двусторонний аукцион с маржинальным ценообразованием.

Задача аукциона в «рынке на сутки вперед» - определение равновесных цен и таких объемов, из которых потом можно сформировать электрический режим с учётом системных ограничений, пропускной способности сети, потерь и т.д. Поясним, почему это важно.

Если в процессе планирования не учитывать ограничения, то составленный плановый график невозможно будет реализовать; реальный режим будет так далек от планового, что весь процесс планирования потеряет смысл и приведёт к увеличению объемов и удорожанию цен балансирующего рынка.

Для реализации этой задачи на рынке на сутки вперед организуется аукцион с учетом ограничений (системных ограничений, пропускной способности сети, потери электроэнергии), называемый распределенным. Распределенный аукцион решает задачу нахождения равновесной точки при учете связанных ограничений, обусловленных сетевой структурой связей. В распределенном аукционе определяется своя равновесная цена в каждом узле/зоне. Заметим, что если бы в системе не было потерь и ограничений пропускной способности, то цена за электрическую энергию была бы едина по всей энергетической системе. НО именно из-за наличия ограничений возникает дифференциация цен.

Распределенный аукцион с зональными ценами.

Рассмотрим на примере аукциона с учетом пропускной способности, как влияют ограничения пропускной способности сети на равновесные цены.

Пусть есть два узла электрической сети: узел 1 и узел 2. Каждому узлу соотнесены два поставщика (генератора) и два покупателя.

В аукционе участники подают следующие ценовые заявки.

В случае, если на перетоки накладываются сетевые ограничения, то невозможность доставить электроэнергию от дешевых источников в места, где источники более дорогие, в полном объеме (который бы уравновесил цены) приводит к тому, что в точках, между которыми существуют сетевые ограничения, цены диктуются разными потребителями и производителями электроэнергии. В то же время, часть электроэнергии, произведенной в более «дешевой» точке, все-таки будет доставлена в более «дорогую» точку в объеме, определяемом пропускной способностью сети. Эта электроэнергия будет продана в более «дорогой» точке по цене в этой точке, а оплачена производителям – по цене более «дешевой» точки. Предположим, в нашем примере, что между узлами 1 и 2 существует ограничение на переток в 10 МВтæч/ч (рис. 6.2.2.).

Рис. 6.2.2. Равновесие, когда между узлами 1 и 2 существует ограничение на переток 10 МВт·ч/ч.

Только 10 МВт·ч/ч «дешевой» электроэнергии из узла 1 может быть поставлено в «дорогой» узел 2.

В узле 1:

- Равновесный объем равен 55 МВт·ч/ч, с учетом 10 МВт·ч/ч спроса на покупку электрической энергии для узла 2.

- Равновесная цена сложилась на уровне 250 руб/(МВт·ч/ч).

В узле 2:

- Равновесный объем равен 55 Мвт·ч/ч.

- Равновесная цена сложилась на уровне 300 руб/ МВт·ч/ч).

В результате такого аукциона возникает так называемый «арбитраж» на разницу цен на переток 10 МВт·ч/ч, поскольку объем перетока куплен «дешево» - за 250 руб/(МВт·ч/ч), а продан «дорого» - за 300руб/( МВт·ч/ч), и величина этого арбитража равна 10*(300-250)=500 руб. Такие суммы, рассчитанные по результатам аукциона с учетом сетевых ограничений, формируют фонд разницы узловых цен.

Возможны разные варианты использования фонда разницы цен:

- Использование фонда в качестве целевого фонда инвестиций:

- Для инвестирования в увеличение пропускной способности сети, т.е. строительство новых линий.

- Для инвестирования в строительство «дешевой» генерации в «дорогом» узле.

- За счет фонда можно снизить цены покупателям в «дорогом» узле или доплатить поставщикам в «дешевом» узле.

- Средства фонда можно поделить между всеми участникам рынка, так как они все в равной мере испытывают последствия от ограничений пропускной способности.

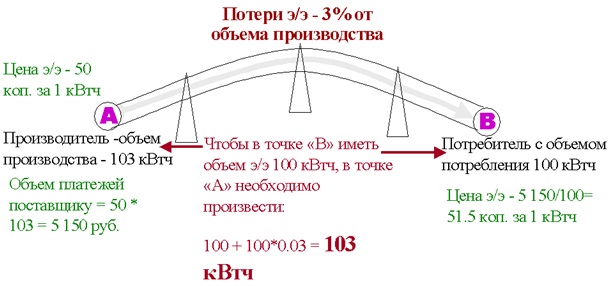

Учет технологических потерь на рынке. Рассмотрим на следующем примере влияние потерь электроэнергии в сети на цены (что характерно для узлового ценообразования).

Рис. 6.2.3. Влияние потерь на равновесие в аукционе

Пусть потери электрической энергии (ЭЭ) условно составляют 3 % от объема производства электроэнергии (рис. 6.2.3). Тогда, чтобы удовлетворить спрос потребителя в точке B, равный 100 кВт·ч, производитель в точке А должен произвести 103 кВт·ч. Пусть в точке А цена на электрическую энергию равна 50 коп/(кВт·ч), тогда поставщику необходимо заплатить в сумме 50*103 = 5150 руб. В свою очередь, чтобы заплатить всю необходимую сумму поставщику, покупатель должен купить каждый киловатт-час по цене 51,5 коп.

Разница цен в точке поставки поставщика и в точке поставки покупателя — стоимость потерь — 1,5 коп за каждый кВт·ч. Таким образом, стоимость потерь включена в цены покупателей.

Узловое ценообразование

Прежде всего определимся, что понимается под узлами электрической сети. Узел электрической сети – это система шин с подключенными к ней генераторами, или нагрузкой, или линиями. У каждой линии «свои индивидуальные» потери. Цены, отражающие эти потери, считаются в узлах, к которым линия подключена. Такие цены называются узловыми, а подобное ценообразование – узловым ценообразованием.

В узловом ценообразовании используется расчетная модель, отражающая существующую сетевую структуру электрической сети с узлами, к которым прикреплен каждый участник оптового рынка (один участник может быть прикреплен к нескольким узлам).

На соответствующем программном комплексе рассчитываются как оптимальные почасовые равновесные цены (узловые цены), так и объемы производства и потребления с учетом заданных ограничений и технических потерь.

Узловые цены — наиболее точный инструмент для оценки стоимости поставки электроэнергии в определенную точку сети, так как они включают в себя не только стоимость производства, но и стоимость потерь, и стоимость использования ограниченной пропускной способности. Благодаря достаточно большому количеству узлов, используемых в расчетной модели, при узловом ценообразовании формируется наиболее адекватный электрическому режиму плановый режим, что означает самую эффективную аллокацию ресурсов и минимально возможный по стоимости и объему балансирующий рынок.

Фактически получается, что программное обеспечение, реализующее такую расчетную модель, позволяет одновременно оптимизировать режим и произвести расчет узловых цен, на основе которых производятся дальнейшие рыночные расчеты для продавцов и покупателей. На узловом ценообразовании построены рынки электроэнергии в PJM (Пенсильвания — Нью-Джерси — Мэрилэнд, США), Новой Зеландии, в России.

Двусторонние финансовые и физические договоры

Покупатели и продавцы оптового рынка могут заключить между собой двусторонние договоры. Условия такого договора могут быть любыми, включая цены, объемы, условия оплаты, обязательства по поставке. Договоры привлекательны для участников по следующим причинам:

- долго- и среднесрочная уверенность в доходах (расходах);

- хеджирование ценовых колебаний;

- удобные для сторон договора порядок расчетов и платежей.

В двустороннем договоре поставщик и покупатель договариваются о цене и объеме поставки электроэнергии из точки производителя в точку потребителя. При этом необходимо понимать условность «физики» в договоре, так как ток течет не по маршруту, заданному в договоре, а по законам физики, и в реальности потребитель получает электроэнергию от других производителей, а производитель поставляет электрическую энергию другим покупателям.

Различают два типа договоров в электроэнергетике:

- «физические» договоры;

- финансовые договоры.

«Физические» договоры фиксируют:

- цены;

- «физику» процесса: графики потребления и производства электрической энергии и требуют подтверждения от субъектов оперативно-диспетчерского управления выполнения сторонами своих обязательств по договору;

- резервирование под эти графики пропускной способности сети без платежей за использование этого ограниченного ресурса и за потери, или с искусственно рассчитанной ценой.

Такие договоры привычны и удобны, поскольку обеспечивают гарантированный доход, но имеют ряд недостатков:

- договоры предполагают согласование графика поставки с субъектами оперативно-диспетчерского управления до момента, когда известны все системные условия. Таким образом, все риски перекладываются на субъектов оперативно-диспетчерского управления;

- распределение ограниченной пропускной способности осуществляется несправедливо, по принципу «кто первый пришел»;

- неэффективны с точки зрения экономики: поставщику придется производить электроэнергию даже в ситуации, когда ему гораздо выгоднее (дешевле) во исполнение обязательств по договору купить её у другого поставщика, чем производить самому;

- в сложной и разветвленной сети невозможно определить - кто кому поставляет произведенную электроэнергию;

- двусторонний договор не дает гарантий поставки электроэнергии, так как бесперебойная поставка обеспечивается исправным состоянием сетевого хозяйства и действиями субъектов оперативно-диспетчерского управления.

Тем не менее, такие договоры есть в странах Nord Pool – Норвегия, Швеция, Дания, Финляндия, а также в рынках бывших социалистических стран – Польша, Венгрия, Чехия.

Финансовые договоры являются альтернативой физическим договорам и фиксируют:

- цены;

- исполнение обязательств по покупке и продаже, НО НЕ графики (можно купить товар у другого поставщика или продать его другому потребителю);

- порядок оплаты рыночной стоимости потерь и ограниченного ресурса.

Такие договоры хороши тем, что:

- риски по выбору своего контрагента и осуществимости графика поставки СПРАВЕДЛИВО несут сами участники;

- осуществляется справедливая оценка и плата за использование ограниченного ресурса и потери в сети;

- экономически эффективное решение — участник всегда может исполнить обязательства наиболее эффективным для него образом.

Очевидно, что эффективное «рыночное» решение будет в пользу финансовых договоров.

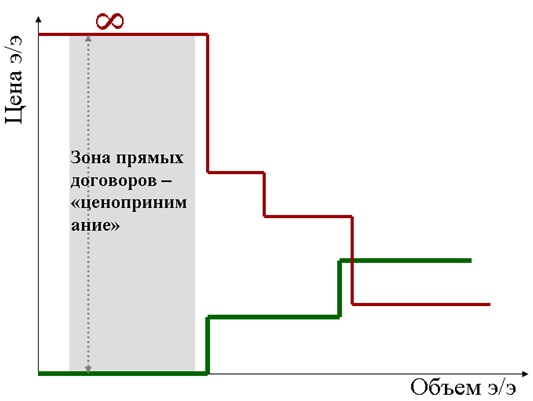

Рассмотрим, как «уживаются» распределенный аукцион и финансовые двусторонние договоры.

Рис. 6.2.4. Двухсторонние договоры в аукционе

Контрагенты по договору могут включить договорные объемы в результаты аукциона путем подачи ценопринимающих заявок (см. рис . 6.2.4.). При этом двусторонние договоры:

- учитываются при расчете результатов аукциона путем включения договорных объемов в общий объем для формирования единого режима;

- договорные объемы учитываются также при распределении ограниченного ресурса и участвуют в формировании цены этого ресурса.

Цена на электрическую энергию в таком аукционе дает ценовой ориентир сторонам прямого договора.

6.2.2. Балансирующий рынок

На балансирующем рынке торгуются объемы электроэнергии, составляющие отклонения от плановых объемов:

- увеличения или снижения почасового объема производства по внешней или собственной инициативе (субъект оперативно-диспетчерского управления присваивает «внешнюю» инициативу отклонению участника оптового рынка в случае необходимости изменения его режима производства для поддержания надежности энергетической системы, и присваивает «собственную» инициативу отклонению участника в случае, если указанные изменения производства вызваны действиями самого участника оптового рынка);

- увеличения или снижения почасового объема потребления по внешней и (или) собственной инициативам.

При этом считается, что:

- если объем фактического потребления участника балансирующего рынка больше/меньше его планового почасового потребления, в том числе совокупных обязательств по приему электроэнергии по всем заключенным им двусторонним договорам, это означает, что он купил/продал разницу на балансирующем рынке;

- если объем фактического производства электроэнергии участника балансирующего рынка больше (меньше) его планового почасового производства, в том числе совокупных обязательств по поставке электроэнергии по всем заключенным им двусторонним договорам, это означает, что он продал (купил) на балансирующем рынке объем превышения (объем недостающий) для выполнения его договорных обязательств.

- Среди участников выделяются те, кто имеет возможность по команде субъекта оперативно-диспетчерского управления достаточно быстро изменить свое производство/потребление электроэнергии. Эти участники подают ценовые заявки на изменение объемов производства (потребления) для участия в конкурентном отборе.

Результаты аукциона.

В результате конкурентного отбора ценовых заявок продавцов и покупателей «балансирующей» электроэнергии (методология отбора аналогична аукциону «на сутки вперед») определяются:

- почасовые плановые объемы производства и почасовые плановые объемы увеличения/снижения производства по «внешней инициативе»;

- прогнозируемое почасовое потребление, по отношению к которому и рассчитываются объемы отклонений (или «балансируют» указанные выше объемы). Прогнозируемое почасовое потребление составляют плановое почасовое потребление и плановые объемы увеличения/снижения потребления по «собственной инициативе». Прогнозные величины отклонений по «собственной» инициативе готовятся на основе прогнозов погоды, а также с учетом других возможных изменений условий деятельности участников оптового рынка;

- равновесные цены на электроэнергию на балансирующем рынке.

Фактически результатом аукциона ценовых заявок на балансирующем рынке является равновесная цена на электроэнергию на балансирующем рынке на объемы производства электроэнергии по «внешней инициативе», балансирующие прогнозируемые изменения объемов потребления по сравнению с запланированными на рынке «на сутки вперед». Учитывая, что в электроэнергетике фактические объемы производства/потребления электроэнергии очень часто отличаются от запланированных, внутри часа субъект оперативно-диспетчерского управления при ведении режимов может давать команды, чтобы отрегулировать ситуации, не учтенные в плановом режиме. Также внутри часа по тем или иным причинам может срабатывать противоаварийная автоматика. Тем самым фактический итоговый объем изменения производства/потребления, квалифицированного как отклонение по «внешней инициативе», включает в себя плановый объем отклонения и объемы отклонений, вызванные соответствующими командами, полученными от субъекта оперативно-диспетчерского управления внутри часа, и возникшие в результате действия систем противоаварийной автоматики.

Объем отклонения производства/потребления от соответствующих объемов, запланированных на рынке «на сутки вперед», по «собственной инициативе» рассчитывается в каждый час как разность фактического объема производства/потребления отдельного участника и отклонения производства/потребления данного участника по «внешней инициативе».

Принципы ценообразования.

Рассмотрим на примерах, как формируются цены на балансирующем рынке.

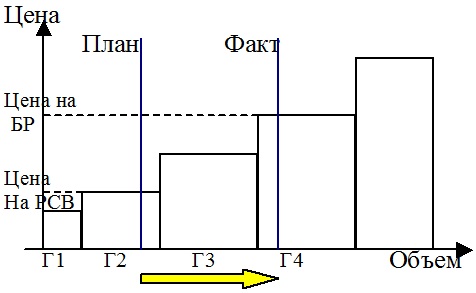

Пример 1. Пусть фактическое потребление в реальном времени выросло по сравнению с плановым (рис. 6.2.5).

Рис. 6.2.5. Схема потребления в реальном времени, превышающего плановое

Из-за роста потребления был дозагружен второй поставщик Г2, полностью загружен поставщик Г3 и частично Г4. При этом на балансирующем рынке цена оказалась выше, чем на РСВ, так как были дозагружены более дорогие поставщики. При увеличении потребления по отношению к плану цены на БР всегда выше цен на РСВ, поэтому покупателю выгодней покупать на РСВ, для чего он должен стремиться точнее прогнозировать свое потребление. Поставщику в свою очередь не выгодно завышать свою заявку (указывать в заявке цену, большую своих переменных издержек, так как в этом случае его могут не загрузить, т.е не включить в производство).

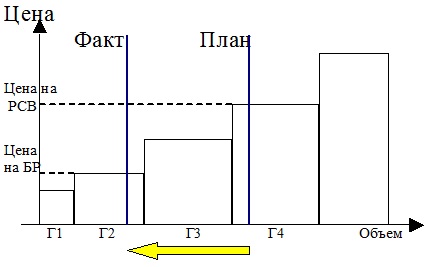

Пример 2. Теперь рассмотрим ситуацию, когда фактическое потребление ниже планового (рис.6.2.6).

Рис. 6.2.6. Схема потребления в реальном времени, оказавшегося ниже планового

Снижение потребления привело к тому, что были разгружены «дорогие» поставщики Г3 и Г4 и частично Г2. Цена на БР по сравнению с ценой РСВ снизилась. Потребители заплатили в плане за весь объем РСВ, а за излишние объемы (план-факт) им вернут деньги не по цене РСВ, а по более низкой цене БР. Поставщики соответственно вернут часть полученных на РСВ денег за невостребованные на БР объемы по цене БР (более низкой в сравнении с ценой РСВ).

Таким образом, на балансирующем рынке реализуются следующие принципы ценообразования:

А. При отклонениях в каждый конкретный час фактического производства участника от плановых объемов, запланированных на рынке «на сутки вперед», по «внешней инициативе» вверх/вниз данный участник должен получить/вернуть не менее/не более цены, указанной в его ценовой заявке.

Б. При отклонениях по «внешней инициативе» фактического потребления участника от плановых объемов, запланированных на рынке «на сутки вперед», вверх/вниз участник должен заплатить/ получить не менее/не более цены, указанной в его ценовой заявке.

В. При отклонениях по «внешней инициативе» фактического потребления участников - поставщиков электроэнергии, подавших ценопринимающие заявки или не подавших заявки, а также поставщиков и потребителей с регулируемой нагрузкой, подавших оперативные заявки, от плановых объемов, запланированных на рынке «на сутки вперед», таким участникам указанные отклонения будут оплачены по равновесной цене на электроэнергию.

Г. Принцип ценообразования для участников, отклонения от плановых объемов производства/потребления электроэнергии которых вызваны «внешней инициативой», предполагает, что оплата таких отклонений производится на более выгодных условиях, нежели они могли бы иметь, придерживаясь плана. Такой принцип стимулирует участников оптового рынка задействовать резервы мощности (в случае генерирующих объектов) и возможности регулирования нагрузки энергопотребляющих объектов (в случае потребителей с регулируемой нагрузкой).

Д. При отклонениях по «собственной инициативе» фактического производства участника от плановых объемов на рынке «на сутки вперед» вверх/вниз участник должен получить минимум/максимум из цены, сложившейся на рынке «на сутки вперед» и равновесной цены балансирующего рынка.

Е. При отклонениях по «собственной инициативе» фактического потребления участника от плановых объемов на рынке «на сутки вперед» вверх/вниз участник должен получить максимум/минимум из цены, сложившейся на рынке «на сутки вперед» и равновесной цены балансирующего рынка.

Принцип ценообразования для участников, отклонения от плановых объемов электроэнергии которых вызваны «собственной инициативой», предполагает, что оплата таких отклонений производится на менее выгодных условиях, нежели они могли бы иметь, придерживаясь плана. Такое ценообразование стимулирует участников минимизировать отклонения, вызванные «собственной» инициативой. Указанная мотивация особенно важна по следующим причинам. Необходимость минимизации отклонений по «собственной» инициативе в случае поставщиков электроэнергии диктуется прежде всего небольшим имеющимся регулировочным диапазоном генерирующих мощностей, что связано с их устаревшими конструктивными характеристиками и серьезной степенью изношенности. В таких условиях существенные отклонения по «собственной» инициативе способны привести к еще большему износу оборудования.

Что касается отклонений покупателей по «собственной» инициативе, то такие существенные отклонения приводят к снижению эффективности использования генерирующего оборудования, нагрузку которого приходится оперативно изменять для балансирования отклонений покупателей. Кроме того, недостаточно точное планирование потребления снижает точность прогнозов субъекта оперативно-диспетчерского управления, что серьезно усложняет управление единой энергосистемой.

6.2.3. Рынок мощности

Плата за мощность используется в энергорынках, чтобы обеспечить:

- снижение рисков для инвесторов, связанных с вхождением в рынок новых генерирующих мощностей. Плата за мощность обеспечивает владельцам генерирующих мощностей большую предсказуемость выручки и, тем самым, снижает риск инвестирования в них. Это делает сферу производства электроэнергии более привлекательной при реализации проектов по модернизации существующих и созданию новых электростанций. Через плату за мощность можно стимулировать сбалансированное развитие различных типов генерирующих мощностей и/или стимулировать инвестиции в генерацию с меньшими операционными издержками;

- надежность энергоснабжения. Введение платы за мощность повышает инвестиционную привлекательность электроэнергетики и способность энергосистемы удовлетворять спрос потребителей в долгосрочной перспективе, включая потребность системы в резервах. Последние нужны, чтобы с учетом системных ограничений по перетокам мощности обеспечить надежность энергоснабжения при возможных авариях на генерирующих объектах, ошибках в прогнозировании спроса и иных непредвиденных обстоятельствах;

- минимизацию затрат рыночного сообщества на достижение системной надежности. Там, где ставки платы за мощность определяются с использованием рыночных механизмов (торгов или аукционов), минимизируются суммарные затраты потребителей на обеспечение заданного уровня системной надежности;

- поддержание требуемого уровня готовности генерирующих объектов к несению нагрузки. При рациональном устройстве рынка мощности генераторы получают плату за мощность только тогда, когда они физически готовы к несению нагрузки;

- снижение изменчивости рыночных цен на электроэнергию и устранение ценовых всплесков. Использование платы за мощность повышает определенность доходов производителей электроэнергии, снижая тем самым мотивы для подачи высоких ценовых заявок на продажу электроэнергии и предотвращая возникновение ценовых всплесков.

Механизмы определения платы за мощность

Рынок мощности устроен таким образом, что каждый оптовый покупатель электрической энергии обязан купить мощность в объеме заявляемого им или определяемого по факту его пикового потребления, увеличенного на объем резервов мощности, необходимый для обеспечения надежного функционирования энергосистемы.

Сама процедура торговли мощностью может осуществляться децентрализованно посредством заключения двухсторонних договоров между продавцами и покупателями по договорным ценам или централизованно при участии организации коммерческой инфраструктуры рынка. Эта организация собирает с производителей электрической энергии ценовые заявки на продажу мощности, осуществляет их конкурентный отбор и выявляет цены, по которым эта мощность будет продаваться поставщиками и покупаться покупателями по результатам такого отбора. Это может быть, в зависимости от модели рынка мощности, как единая для всех поставщиков и покупателей цена на мощность, так и различные цены, например для каждого отобранного на конкурентном отборе поставщика – цена, указанная им в заявке на этот отбор. В процессе также участвует субъекты оперативно-диспетчерского управления, определяющие объем необходимых энергосистеме резервов.

Предполагается, что оптовый покупатель электроэнергии самостоятельно решит, каким образом обеспечить обязательства по покупке мощности — посредством заключения прямых двухсторонних контрактов с генерирующими компаниями, за счет собственных генерирующих мощностей или путем закупки необходимого объема мощности на рынке мощности по конкурентной цене.

Цена на мощность на централизованных рынках мощности определяется с использованием различных механизмов. Это может быть аукцион с маржинальным ценообразованием. При этом предполагается, что поставщики, формируя в условиях конкуренции ценовые заявки на такой аукцион, будут снижать цену мощности с учетом предполагаемой прибыли от продажи электроэнергии по рыночным ценам. Однако, в условиях меняющихся цен на топливо существует риск ошибки прогноза такой прибыли. Понимая этот риск, поставщики будут заинтересованы в том, чтобы формировать цены на мощность без учета маржи от продажи электроэнергии. В этом случае стоимость электроэнергии и мощности для покупателей на рынке начнет стремиться к стоимости наиболее дорогой мощности поставщиков и наиболее дорогой электроэнергии поставщиков, т.е. будет неоправданно высокой.

Чтобы исключить завышение стоимости электрической энергии и мощности для покупателей и снизить необоснованные сверхприбыли поставщиков в рынке мощности может быть использована следующая модель. Поставщики, отобранные на конкурентном отборе, могут получить гарантию возмещения своих затрат на производство электроэнергии и мощности, если только они не смогли продать свою мощность по двусторонним договорам с покупателями. Поставщики, решившие воспользоваться такой гарантией, получают оплату мощности по заявленной ими на конкурентный отбор цене, и при этом продают электроэнергию по цене, отвечающей их топливным затратам. При этом наиболее эффективные поставщики постараются заключить двусторонние отношения с покупателями, позволяющие им продавать электроэнергию по свободным рыночным ценам и получать прибыль от продажи электроэнергии и мощности. Покупатели также могут сделать выбор, каким образом им выгоднее выполнять свои обязательства по покупке мощности на оптовом рынке – покупая мощность по двусторонним договорам с поставщиками или покупая мощность по ценам конкурентного отбора – средневзвешенным ценам мощности поставщиков, решивших воспользоваться гарантией.

В энергосистемах могут существовать несколько рынков мощности, например, долгосрочный рынок мощности (на срок от года и более) и краткосрочный рынок мощности (час, день, неделя, месяц, полгода). Долгосрочный рынок мощности обеспечивает надежность энергоснабжения в системе в долгосрочной перспективе и дает ценовые сигналы, влияющие на решение об инвестировании в объекты генерации. На краткосрочном рынке мощности торгуются отклонения от объема мощности, первоначально закупленной (проданной) на долгосрочном рынке мощности.

6.2.4. Рынок системных услуг

Понятие о системных услугах было введено в употребление в 1989 г., когда проектировался первый в мире полностью конкурентный рынок электроэнергии в Англии и Уэльсе. Оно возникло вследствие следующих двух соображений: рынок должен быть устроен так, чтобы генерирующая компания следовала его правилам не только по командам диспетчера, а еще и потому, что это выгодно; обеспечить выгоду генератору можно, если компенсируются его расходы на поддержание резервов, регулирование частоты и регулирование напряжения, так как эти действия требуют либо дополнительных затрат, либо влекут за собой потерю некоторой доли потенциальной прибыли от продажи электроэнергии. На основании этих двух соображений и было принято решение выделить поддержание резервов, регулирование частоты, напряжения и некоторые другие услуги в отдельный класс, получивший тогда название «вспомогательных услуг» (ancillary services). Ввиду важности этих услуг для поддержания надежности системы, в такие услуги получили также название «системные услуги».

Системные услуги — один из существенных элементов работы энергосистемы, обеспечивающий ее исправное функционирование и способствующий выполнению четырех важнейших задач по обеспечению надежности:

- поддержание постоянного баланса производства и потребления электроэнергии;

- поддержание надежности передающей сети;

- готовность к устойчивой работе при аварийных нарушениях режима;

- контроль над работой энергосистемы, который включает в себя управление перечисленными выше мероприятиями и их интеграцию.

Каждой энергосистеме присущ свой особый набор системных услуг, который складывается в силу технологических особенностей системы, законодательных требований к надежности и качеству электроэнергии и других исторических факторов, многие из которых трудно объяснить иными соображениями, кроме сложившихся за десятилетия традиций.

Как правило, действия, направленные на мобилизацию ресурсов по регулированию частоты электрического тока, функционированию системы автоматического регулирования частоты и перетоков мощности, системной и противоаварийной автоматики в энергосистемах осуществляют субъекты оперативно-диспетчерского управления. Для этого им необходимо обеспечить наличие и возможность использования достаточных резервов мощности разного рода (включая потребителей с регулируемой нагрузкой, снижение которой эквивалентно дополнительному резерву мощности), систем автоматического регулирования частоты и мощности (АРЧМ), различную иную системную и противоаварийную автоматику. Субъекты оперативно-диспетчерского управления должны иметь возможность регулировать напряжение и перетоки реактивной мощности с помощью статических или динамических компенсирующих устройств, обычно находящихся во владении сетевых компаний (иногда конечных потребителей), и управления системами возбуждения генераторов. Предоставление указанного выше арсенала средств обеспечения надежности в распоряжение субъекта оперативно-диспетчерского управления и означает собой системные услуги.

Эксперты, специализирующиеся на исследовании энергетических рынков, насчитывают до двух десятков разного рода системных услуг, используемых в разных странах для обеспечения надежного и бесперебойного функционирования энергосистемы. При этом можно выделить три основные их категории:

- услуги по регулированию частоты и перетоков активной электрической мощности;

- услуги по регулированию напряжения в сети и перетоков реактивной электрической мощности;

- иные услуги, такие как запуск «с нуля», участие в работе специальной противоаварийной автоматики и т.п.

Каждая из этих категорий может включать в себя набор услуг, которые отличаются конкретными техническими параметрами, но используются для той же цели, включая регулирование частоты, напряжения и т.д.

К поставщикам системных услуг, в зависимости от вида услуги, относятся производители электроэнергии, сетевые организации и отдельные потребители электрической энергии.

Затраты, связанные с оказанием системных услуг, значительно различаются и зависят от типа услуги. К возможным, требующим компенсации издержкам, связанным с оказанием таких услуг, относятся:

- капитальные затраты, связанные с установкой соответствующего оборудования и(или) его техническим перевооружением;

- эксплуатационные расходы на обслуживание оборудования, обеспечивающего производителю возможность предоставлять соответствующую услугу;

- затраты, связанные с изменением режимов использования оборудования производителя электроэнергии вследствие того, что он предоставляет системную услугу;

- упущенная выгода, возникающая из-за необходимости поддержания на данном генераторе некоторого резерва мощности;

Все перечисленные выше издержки вызваны или связаны с оказанием системных услуг и требуют компенсации. В зависимости от модели рынка могут применяться разные методы ценообразования на системные услуги, но, очевидно, некий регулируемый тариф, в котором учтены все затраты, сконструировать не удастся.

Возможен подход, в котором постоянные затраты, которые могут быть оценены регулирующим органом заранее, оплачиваются через регулируемый тариф, а переменные, например упущенная выгода, оплачиваются через рыночный механизм. Тогда плата за системные услуги может состоять:

- из платы за готовность предоставлять услугу, которая учитывает затраты поставщика услуги, необходимые для установки оборудования и его поддержания в состоянии постоянной готовности к оказанию услуги;

- платы за факт предоставления услуги, которая учитывает затраты поставщика услуги, связанные с ее фактическим оказанием.

Как правило, плата за готовность постоянна и не зависит от того, оказывает поставщик услугу или нет, тогда как плата за факт предоставления услуги производится только по факту ее оказания.

При этом оптимальный подход к ценообразованию на системные услуги — это закупка системных услуг на основе конкуренции между альтернативными поставщиками в случае, если таки поставщики имеются.

6.2.5. Финансовые права на передачу

Двухсторонние договоры на рынке электроэнергии между продавцами и покупателями электроэнергии ограждают стороны этих договоров от ценовых рисков, возникающих в результате действия рынка «на сутки вперед». Однако риски, связанные с разницей узловых цен между точкой, в которой продавец электроэнергии осуществляет ее поставку в электрическую сеть и точкой, в которой покупатель электроэнергии осуществляет ее изъятие из электрической сети, остаются непокрытыми. Так как двухсторонние договоры заключаются на добровольной основе, то возможна ситуация, когда перетоки мощности, обусловленные выполнением всего набора таких договоров, вызовут недопустимые режимы работы системы. Избежать этого можно, препятствуя заключению двухсторонних договоров административным путем, но это неэффективный подход. Рыночное решение проблем хеджирования рисков, вызванных разницей узловых цен и необходимостью эффективного распределения пропускной способности сети, достигается при использовании «финансовых прав на передачу» (ФПП).

Финансовые права на передачу (ФПП) — финансовый инструмент, дающий его владельцу право получать компенсацию (или обязывает его платить) за ту компоненту разницы узловых цен, которая из соображений надежности вызвана необходимостью отклониться от экономического диспетчирования поставщиков, т.е. планировать не экономически эффективные режимы их загрузки, а режимы, которые не влекут за собой нарушений системных ограничений.

ФПП определяются в мегаваттах и имеют направление — от точки поставки электроэнергии в электрическую сеть к точке ее потребления из электрической сети. Они не дают их владельцам права на физическую поставку электроэнергии, но по ним владелец получает компенсацию (или платит) вне зависимости от того, заключил он сделку купли-продажи электроэнергии или нет. То есть они представляют собой исключительно финансовое обязательство.

Владелец ФПП получит компенсацию, пропорциональную его праву и разнице узловых цен в том случае, когда в результате аукциона рынка «на сутки вперед» возникнет положительная (без учета стоимости маржинальных потерь при передаче электроэнергии) разница узловых цен в направлении ФПП. Он должен будет заплатить сумму, пропорциональную его праву и разнице узловых цен в том случае, когда в результате аукциона рынка на сутки вперед в направлении ФПП возникнет отрицательная разница узловых цен. ФПП не покрывают стоимости технологических потерь электроэнергии при передаче.

Лицо, продающее ФПП, должно продавать только их ограниченное количество — не более того, сколько мощности энергосистема может пропустить без нарушения системных ограничений при нормальных условиях ее функционирования. Чтобы определить указанные границы, проводятся «тесты на допустимость». При проведении теста на допустимость моделируются перетоки мощности, которые должны возникнуть, если осуществляются все сделки, по которым поступили заявки на покупку ФПП и проверяется, как это соотносится с пропускной способностью электрической сети в направлениях, по которым заключены ФПП.

Финансовые права на передачу можно приобрести следующим образом:

- при первичном распределении;

- на аукционе ФПП;

- на вторичном рынке ФПП;

- путем инвестиций в сетевую инфраструктуру.

Цель первичного распределения ФПП — сохранение положения существующих пользователей электрической сети в отношении расходов, связанных с оплатой разницы узловых цен. Результаты первичного распределения ФПП должны быть справедливыми и удовлетворять тесту «на допустимость».

Аукционы ФПП могут проходить с участием заявок как продавцов, так и покупателей по тому же принципу, что и аукцион рынка «на сутки вперед». ФПП могут также предоставляться лицам, вкладывающим средства в сетевую инфраструктуру оптового рынка.

6.2.6. Производные финансовые инструменты

Еще один инструмент хеджирования рисков, вызванных колебаниями и непредсказуемостью цен на рынке «на сутки вперед» — производные финансовые инструменты. Необходимо учитывать: модели, применяемые для оценки стоимости финансовых производных в других рынках, на рынке электроэнергии работают достаточно плохо.

На мире широко применяются следующие стандартные производные инструменты: форвардные контракты, фьючерсы, свопы, опционы, спарк спреад.

Форвардный контракт — основной инструмент торговли, типичный двухсторонний договор, практически неотличимый от уже описанного двухстороннего договора, заключаемого на оптовом рынке. Контракт оговаривает поставку определенного объема электроэнергии, в соответствии с неким графиком поставки и по фиксированным ценам в какой-либо период времени в будущем. Оплата поставленной электроэнергии осуществляется после ее поставки. Стороны форвардного контракта знают, кто их контрагент.

Фьючерсный контракт отличается от форвардного тем, что является высоко стандартизированным продуктом. Фьючерсы торгуются только на биржах. Стороны фьючерсного контракта не знают, кто их контрагент по сделке. Если покупатель фьючерса намерен его продать до момента начала исполнения обязательств по поставке электроэнергии, биржа обязана его купить. Фьючерсный контракт устанавливает фиксированную цену за определенный объем электроэнергии, поставляемый в будущем (часто в пиковые часы на протяжении месяца).

Типичный фьючерсный контракт может выглядеть следующим образом: «Поставка 422 МВт·ч в определенной точке электрической сети порциями в 1 МВт·ч в каждый из 16 пиковых часов каждого дня определенного месяца в будущем». Чтобы дать возможность покупателю хеджировать риски от непредсказуемых колебаний рыночных цен, трейдеры обычно комбинируют набор таких контрактов в полосу (strip), т.е. таким образом, чтобы покрыть график нагрузки покупателя. В момент покупки фьючерса покупатель платит только некую долю от его полной цены (обычно 10 %). В дальнейшем оплата производится покупателем в период между датой покупки и моментом, когда начинается поставка. В этот период покупатель должен оплатить разницу между рыночной ценой электроэнергии в данный момент и ценой фьючерса, если рыночная цена электроэнергии выше цены фьючерса, или получить кредит, если рыночная цена ниже цены фьючерса (это носит название «mark to market»). С момента начала поставки цена электроэнергии равна цене фьючерса и покупатель должен оплатить оставшиеся 90 % этой цены.

Свопы, или контракты на разницу (Contract for Differences) — контракты, по которым покупатель согласился оплатить разницу между ценой, зафиксированной в договоре, и узловой ценой в определенной точке электрической сети за оговоренное количество электроэнергии. Точкой электрической сети, в отношении узловой цены которой рассчитывается разница, может быть точка поставки электроэнергии в электрическую сеть поставщиком или точка потребления электроэнергии из электрической сети потребителем. Своп дает его владельцу возможность в определенной точке электрической сети купить договорный объем электроэнергии фактически по заранее фиксированной договорной цене.

Опционы дают возможность зафиксировать цену на нефиксированный объем электроэнергии. Многие покупатели предпочитают иметь возможность изменить договорный объем потребления. Иными словами, они хотят платить фиксированную заранее цену за любой объем потребляемой электроэнергии. Поставщик электроэнергии, заключивший фьючерсный контракт, покрывающий фиксированный объем электроэнергии, несет риски, обслуживая таких покупателей. Хеджируя себя от таких рисков, поставщик может купить опционный контракт, дающий право купить дополнительный объем электроэнергии по фиксированной цене, но при этом не обязывает к такой покупке. Фьючерсный контракт в сочетании с опционом значительно уменьшит риск такого поставщика.

Спарк спред (в дословном переводе «ширина искры») — контракт, хеджирующий разницу между ценой топлива и рыночной ценой электроэнергии. Он предназначен для снижения риска генерирующих объектов, которые работают на топливе, (например, природный газ) покупаемом по цене спотового рынка и продают электроэнергию на рынке «на сутки вперед».

6.2.7. Розничный рынок электрической энергии

Рынки, на которых торгуется электроэнергия, разнятся по ряду характеристик. Их также принято подразделять на оптовые и розничные. Для облегчения понимания целесообразно представлять себе оптовый рынок электроэнергии как тем или иным образом организованную систему по сути прямых взаимоотношений между производителями электроэнергии и ее покупателями. Под прямыми взаимоотношениями подразумеваются такие, при которых нет необходимости в посредниках. Деятельность различного рода торговых площадок или инфраструктурных организаций, невзирая на юридические тонкости, не является посреднической. Они лишь способствуют заключению сделок между производителями электроэнергии и ее покупателями. Здесь особенно важно осознать, что большинство покупателей электроэнергии, участвующих в оптовых рынках, не являются ее конечными потребителями. Они покупают электроэнергию для ее перепродажи конечным потребителям, а система взаимоотношений между ними и большим числом конечных потребителей и есть розничный рынок. Мы называем таких посредников сбытовыми компаниями.

При отсутствии у потребителя электрической энергии возможности сменить сбытовую компанию розничный рынок является монопольным. Самым ярким проявлением этого являются вертикально-интегрированные компании, совмещающие деятельность по передаче электрической энергии и по ее продаже. Как правило, в процессе либерализации электроэнергетики за счет того, что право работать на розничном рынке получают многие сбытовые компании, у конечных потребителей появляется возможность выбрать альтернативного поставщика электроэнергии. Сбытовые компании начинают конкурировать между собой за право продавать электроэнергию конечным потребителям, что делает розничный рынок конкурентным. Однако, исходя из мировой практики, право выбора поставщика вначале обычно получают не все конечные потребители, а только достаточно крупные. Это связано с разными факторами, среди которых, наряду с защитой интересов существующих энергоснабжающих организаций и в некоторых случаях мелких потребителей, включая население и приравненных к нему потребителей, есть и чисто инфраструктурные соображения. Среди них состояние систем коммерческого учета; наличие информационных систем, позволяющих справиться с постоянными сменами потребителями своих поставщиков и т.п.

Особого внимания заслуживает вопрос о компетенции вновь возникающих сбытовых компаний. От них требуется: наладить системы сбора и обработки данных коммерческого учета; в некоторых случаях организовать систему сдачи счетчиков в аренду; иметь автоматизированные системы для расчета и выставления счетов, службу сбора средств, эффективные службы взаимодействия с потребителями; установить договорные отношения с сетевыми организациями. Но этого недостаточно. Чтобы быть конкурентоспособной, сбытовая компания должна обладать инструментарием массового маркетинга и быть эффективным участником оптового рынка, а это означает владение инструментами хеджирования и грамотное управление с их помощью рисками. Достаточно хорошо известны случаи банкротства сбытовых компаний, не справившихся с задачей управления рисками как из-за неудачных операций на оптовом рынке, так и в силу невозможности преодолеть проблему неплатежей.

Система взаимоотношений между конечным потребителем и сбытовой компанией основана на добровольности, иначе конкуренцию между сбытовыми компаниями обеспечить невозможно. Сбытовая компания, в свою очередь, вольна вступать в договорные отношения с потребителем или отказываться от них. Иными словами, потребитель электроэнергии может оказываться в ситуации, когда ни один из поставщиков по тем или иным соображениям не согласен поставлять ему электроэнергию. Помимо этого существует угроза банкротства сбытовой компании, с которой у конечного потребителя есть договор.

Для исключения подобных рисков и создается институт «гарантирующих поставщиков», которые обязаны вступать в договорные отношения с любым обратившимся к ним потребителем, включая тех, кто не нашел альтернативы или оказался без договора на поставку электроэнергии по причине банкротства снабжавшей его сбытовой компании. В ряде случаев, этим статусом наделяются сетевые компании или энергоснабжающие компании, продолжающие совмещать виды деятельности по передаче электрической энергии и по ее продаже.

Описанное устройство розничных рынков основано на запрете совмещения деятельности, связанной с оказанием услуг по передаче электрической энергии, с деятельностью по сбыту электроэнергии, наличии конкурирующих сбытовых компаний и гарантирующих поставщиков.

Розничный рынок электрической энергии — это система отношений складывающихся между различными юридическими и физическими лицами в связи с производством, распределением и потреблением электрической энергии вне оптового рынка; отношений, связанных с перепродажей объемов электроэнергии, купленных на оптовом рынке, конечным средним и мелкими потребителями. Продавец электроэнергии на таком рынке, как правило, имеет значительное количество покупателей относительно небольших объемов электроэнергии.

- Основа взаимоотношений на розничном рынке электроэнергии — двухсторонние договоры между покупателем (продавцом) и отсутствие, как правило, централизованных торговых площадок.

- Технологическая основа — распределительные сети, система оперативно-диспетчерского управления, приборы коммерческого учета электроэнергии и их обслуживание.

Выбор модели розничного рынка

Розничный рынок может функционировать в рамках одной из двух моделей:

- монопольной, регулируемой государством, при которой на определенной территории осуществляет деятельность только один продавец электроэнергии конечным потребителям;

- конкурентной, при которой на определенной территории работает несколько конкурирующих между собой продавцов и/или поставщиков электроэнергии конечным потребителям.

Необходимо отметить, что на выбор модели розничного рынка определяющее влияние оказывает модель функционирования оптового рынка. Так, либерализация оптового рынка обязательно должна сопровождаться либерализацией розничного рынка. В то время как при сохранении монопольного оптового рынка конкуренция на розничном рынке будет весьма неполноценна.

Модель монопольного розничного рынка основана на совмещении в рамках одной вертикально-интегрированной компании деятельности по передаче электрической энергии и ее продаже, возможно также производство в рамках одной кампании. На этом же основан и публичный характер отношений в монопольных рынках электрической энергии – потребитель всегда вправе потребовать заключения договора энергоснабжения от той организации, к чьим электрическим сетям присоединено его энергопринимающие оборудование. Такая организация, совмещающая виды деятельности по покупке, продаже и передаче электроэнергии, называется энергоснабжающей организацией.

Цены на электроэнергию, продаваемую конечным потребителям, устанавливаются органами государственного регулирования (региональными энергетическими комиссиями) в виде фиксированных тарифов.

Такая модель имеет серьезные недостатки, присущие любому монопольному рынку:

- у энергоснабжающей организации нет стимулов к повышению эффективности и качества оказываемых ею услуг и соответственно к снижению цен на свои услуги;

- деятельность энергоснабжающей организации абсолютно не прозрачна — сама экономическая модель функционирования стимулирует завышение издержек;

- из-за совмещения видов деятельности и непрозрачности расходной базы тарифы устанавливаются, как правило, с учетом перекрестного субсидирования;

- высокое сопротивление внедрению конкурентных отношений.

Новые субъекты на монопольном розничном рынке могут появляться только за счет части потребителей, которые напрямую либо при посредничестве энергосбытовых компаний станут его участниками.

В условиях либерализации оптового рынка основными предпосылками возникновения конкурентного розничного рынка являются:

- Необходимость – не все покупатели могут выйти на оптовый рынок;

- Экономическая/коммерческая целесообразность: снижение ценового риска для конечных покупателей путем диверсификации риска (диверсифицированный портфель заказов) и более профессиональной «игры» на оптовом рынке посредников-сбытовиков, включая заключение финансовых договоров (фьючерсов, форвардов и др.).

Модель конкурентного розничного рынка предполагает, что на определенной территории будут работать как минимум несколько энергосбытовых компаний, предоставляющих конечному потребителю выбор, у какой из них покупать электроэнергию и, таким образом, конкурирующих между собой.

Внедрение конкурентной модели розничного рынка требует выполнения следующих условий:

- равный доступ конкурирующих энергосбытовых компаний к покупке электроэнергии на оптовом рынке;

- равный доступ конкурирующих энергосбытовых компаний к технологической инфраструктуре рынка — услугам сетевых компаний и оперативно-диспетчерского управления. Это условие вызывает необходимость разделения конкурентной сбытовой и дистрибьюторской (связанной с распределительными сетями) деятельности;

- отсутствие регулирования цен на электроэнергию, продаваемую потребителям конкурентными энергосбытовыми компаниями;

- оснащение потребителей, которых обслуживают конкурентные сбытовые компании, сертифицированными приборами коммерческого учета потребляемой ими электроэнергии;

- наличие эффективной системы государственного регулирования монопольных, включая локальные монополии, и естественно-монопольных видов деятельности на оптовом и розничном рынке, включая предоставление сетевых услуг и диспетчерское управление.

Требования (ограничения) к модели конкурентного розничного рынка, предъявляемые моделью оптового рынка электроэнергии представлены ниже.

организационные

- обеспечение гарантий поставки — должен быть хотя бы один поставщик на розничном рынке, характер деятельности которого публичный;

- обеспечение для субъектов оптового рынка и активных потребителей равного и недискриминационного доступа к услугам естественных монополий, являющихся субъектами розничного рынка, в том числе системы равной оплаты их услуг;

- ограничения по минимальным объемам электроэнергии на участие в оптовом рынке для покупателей электроэнергии;

- наличие субъектов розничного рынка, ответственных за потери электроэнергии на территории, охватываемой данным розничным рынком;

- предоставление энергосбытовыми компаниями финансовых гарантий оплаты приобретаемой на оптовом рынке электроэнергии либо наличие рабочего механизма по лишению их статуса участника оптового рынка в случае невыполнения финансовых обязательств;

- обеспечение трансляции ценовых сигналов оптового рынка на конечных потребителей, чтобы проявилась зависимость реального спроса на электроэнергию от ее цены;

- обеспечение качества электроэнергии и непрерывности поставки;

- обеспечение системы коммерческого учета объемов, покупаемых на оптовом рынке, требованиям оптового рынка в части почасового учета;

- координация действий сетевых компаний и субъектов оперативно-диспетчерского управления, включающая исполнение команд субъектов оперативно-диспетчерского управления по снижению нагрузки для предотвращения аварий, вывод в ремонт сетевого оборудования.

финансовые

- наличие субъектов розничного рынка, ответственных за потери электроэнергии на территории, охватываемой данным розничным рынком;

- предоставление энергосбытовыми компаниями финансовых гарантий оплаты приобретаемой на оптовом рынке электроэнергии либо наличие рабочего механизма по лишению их статуса участника оптового рынка в случае невыполнения финансовых обязательств;

- обеспечение трансляции ценовых сигналов оптового рынка на конечных потребителей, чтобы проявилась зависимость реального спроса на электроэнергию от ее цены;

технологические

- обеспечение качества электроэнергии и непрерывности поставки;

- обеспечение системы коммерческого учета объемов, покупаемых на оптовом рынке, требованиям оптового рынка в части почасового учета;

- координация действий сетевых компаний и субъектов оперативно-диспетчерского управления, включающая исполнение команд субъектов оперативно-диспетчерского управления по снижению нагрузки для предотвращения аварий, вывод в ремонт сетевого оборудования.

| 6.1. Состав и взаимосвязи рынков < Предыдущая | Следующая >6.3. Особенности оптового рынка в российской электроэнергетике |

|---|